竹内 徹

(たけうち とおる

/ Toru Takeuchi)

東京工業大学教授

東京工業大学/竹内徹研究室HP

http://www.arch.titech.ac.jp/Takeuti_Lab/

< 略 歴 >

| 1982 |

東京工業大学工学部建築学科卒 |

| 1984 |

同大学院 社会開発工学専攻修了 |

1984

|

2002 |

新日本製鉄株式会社建築事業部 |

1990

|

1992 |

英国Ove Arup&Partners London派遣勤務 |

2003

|

2006 |

東京工業大学建築学専攻 助教授 |

2007

| |

同 教授 |

< 専 門 >

建築構造設計・鋼構造・免震/制振構造・空間構造

博士(工学)、技術士(建設)、建築構造士、一級建築士

< 受 賞 >

| 2000 |

日本建築構造技術者協会賞 |

| 2006 |

日本構造デザイン賞 |

| 2006 |

IASS Tuboi Award |

| 2011 |

日本建築学会賞(論文) |

< 著 書( 共 著 )>

力学・素材・構造デザイン、建築技術

http://www.k-gijutsu.co.jp/products/detail.php?product_id=731

都市構造物の損害低減技術、朝倉書店

http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-26526-2/

鉄骨置屋根構造の耐震診断・改修の考え方、技報堂出版

http://www.gihodobooks.jp/book/2584-8.html

構造デザインマップ東京、

綜合資格

http://www.amazon.co.jp/dp/4864171211

第6回:心棒をもちいたエネルギー吸収型構造

今まで5回にわたり建物に入力された地震エネルギーをどの様に消費するかという観点で、さまざまな構造デザインの可能性について見てきました。

第1回で述べたように、エネルギーを建物内の安定した部分にどう分散させ消費するかという戦略は、構造計画上、非常に重要です。

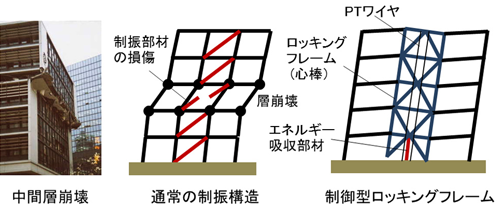

例え制振部材が配置された構造であっても、特性層の剛性が他に比べて低下すると入力エネルギー、すなわち損傷はその層に集中する性質があります。

さらに気をつけなければならないのが「ポテンシャルエネルギーの開放」です。

層間変形角がある程度を超えるとその層の上部にある全ての建物重量による位置エネルギーが、その変形をさらに増加させるように働きます。

PΔ効果と呼ばれるもので、この建物の自重が構造物を押しつぶすエネルギーは強大です。

想定を超える巨大地震において特定層の制振部材が損傷・破断し層間変形角が過大となった場合、NYのWTCのように建物上部が下部を押しつぶしていくところまで行かなくても、阪神大震災の時の被害のように特定層が崩壊する可能性は否定できません。

そこで、【図1】右に示すように建物内部に最後まで弾性を保つ「心棒」を挿入することを考えます。

【図1】制御型ロッキングフレーム

※クリックで大きな画像が開きます

心棒架構(ロッキングフレーム)は普段は自重により剛性を保ちますが、ある程度の地震入力が加わると引張り側の柱脚が浮き上がって剛性低下し(ヒューズ効果)、特定層に損傷が集中しないよう各層の変形を再配分します。

さらに足元にエネルギー吸収部材を加えることでダンパー効果が追加され応答低減が図れます。

弾塑性ダンパーを用いた場合でも、心棒架構の自重+PTワイヤ張力がダンパーの降伏耐力を上回っていれば、地震終了後に残留変形が除去される「セルフセンタリング機能」が期待でき、建物を地震後も直ちに使用することができます。

このシステムは米国のG. Deierlein教授らが提案したもので「制御型ロッキングフレーム」と呼ばれています。

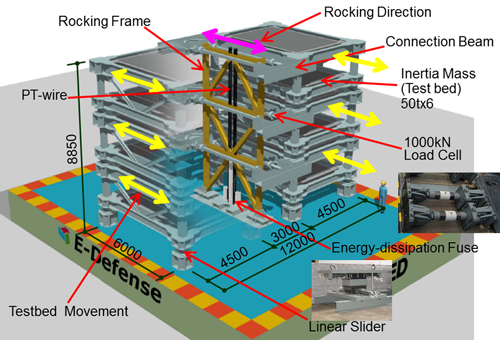

2008年には実大制御型ロッキングフレームの震動台実験が兵庫県のEディフェンスで行われ1)、このシステムが多層構造物の損傷制御に大変有効であることが確認されました【図2】。

【図2】Eディフェンスにおける震動台実験(2008年)

※クリックで大きな画像が開きます

一方、2010年にに和田章先生(東工大名誉教授)が、東工大すずかけ台キャンパスの1970年代に建設された研究棟の耐震改修において、心棒となるRC壁を挿入することで損傷を分散させる構法を提案しました【図3】。

RC壁は足元でピン支持されており、本体建物との間にせん断パネルによるエネルギー吸収部材が設置されています。

このシステムにはセルフセンタリング機能はありませんが、2011年の東北地方太平洋沖地震においてダンパーが塑性化したあとも残留変形が残ることはありませんでした。

【図3】東工大すずかけ台G3棟レトロフィット(2010年)

※クリックで大きな画像が開きます

このように、耐震要素以外のフレームがみなピン接合で設計される米国と異なり、主構造が剛接フレーム主体の我が国では、主構造でセルフセンタリング機能を確保する考え方も成立しそうです。

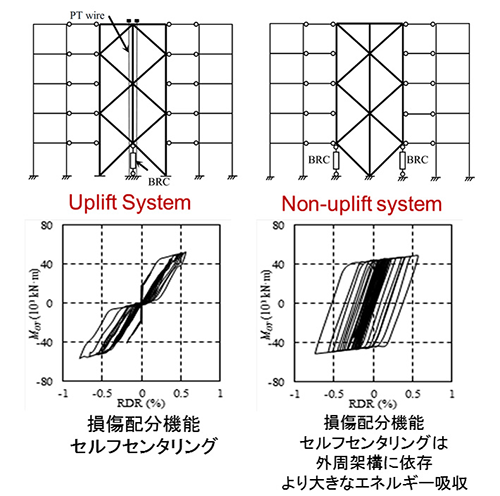

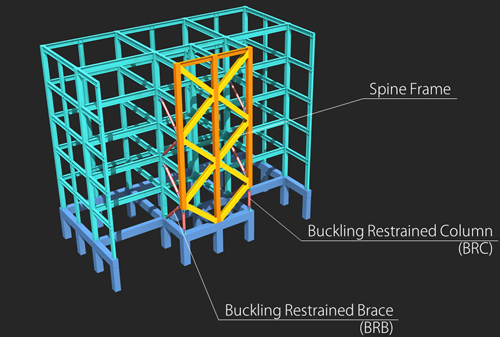

【図4】は先述した柱脚の浮き上がるUpliftシステム(左)に対し、心棒架構の両側柱脚にエネルギー吸収柱(BRC)を挿入した、柱脚の浮き上がらないNon-upliftシステム(右)を示しています。

右のNon-upliftシステムはよく見ると第1回で紹介した損傷制御トラスシステムそのものです。

履歴がフラッグ型で確実に地震後に原点復帰するUpliftシステム(左)に対し、Non-upliftシステム(右)は完全な履歴ループを描きますが心棒架構そのものにはセルフセンタリングの機能はありません。

【図4】UpliftシステムとNon-upliftシステムの心棒構造

※クリックで大きな画像が開きます

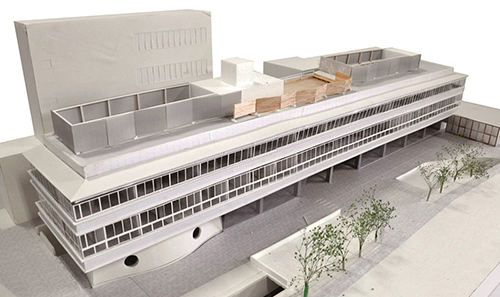

そこで、G3棟と同じすずかけ台キャンパスに計画された元素戦略研究センター【図5】を用いてシステムを検討してみました。

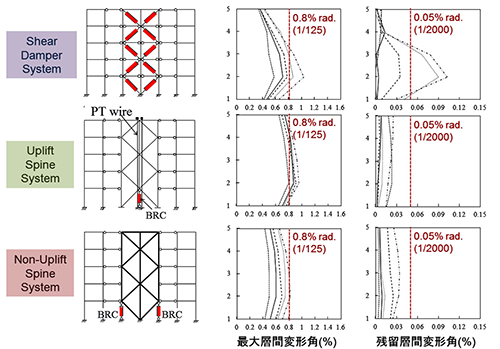

【図6】に同建物に制振部材を各層に配置したもの、Uplift心棒(Spine)システム、Non-uplift心棒システムの3種類の構造にレベル2地震入力を加えた際の最大層間変形角および残留変形角の分布を示します2)。

【図5】東工大すずかけ台元素戦略研究センター(設計:東工大安田幸一+村田涼研究室)

※クリックで大きな画像が開きます

【図6】制振構造せん断配置と2種の心棒構造の効果

※クリックで大きな画像が開きます

上段のダンパー各層配置(Shear Damper System)では、第2層に損傷が集中する傾向があり、残留変形も1/1000程度生じています。

これに対し、中段のUplift Spine Systemでは層間変形角が全層にわたり平均化され、残留変形も1/4000程度以下に納まります。

しかしセルフセンタリング機能のない下段のNon-uplift Spine Systemでもそれほど遜色ない性能を示しており、主構造が十分に残留変形の制御性能を有していることがわかります。

以上の検討より、実施設計においてはNon-uplift Spine Systemを採用することにしました。

【図7】に元素戦略研究センターに適用された心棒構造システム、【図8】に心棒架構下部の建て方状況を示します。

【図7】元素戦略研究センターのエネルギー吸収型心棒構造

※クリックで大きな画像が開きます

【図8】元素戦略研究センター心棒構造建設状況

※クリックで大きな画像が開きます

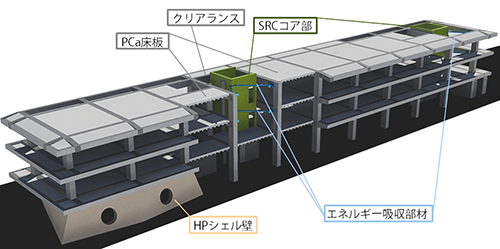

【図9】は東工大大岡山キャンパス石川台に計画された地球生命研究センターです。

この建物にも元素戦略研究センターとは別の心棒システムが採用されました。【図10】に構造システムを示します。

【図9】東工大地球生命研究センター(設計:塚本由晴研究室)

※クリックで大きな画像が開きます

【図10】地球生命研究棟のコア壁連結制振構造

※クリックで大きな画像が開きます

1層にはHPシェル壁で囲われたレクチャールームがあるため高い水平剛性を有しますが、2、3層は将来の用途変更に耐えうるオープンな架構のため剛性が低く、上部に損傷が集中する危険性がありました。

階段室周りの壁を心棒として利用しようとしても層全体の応答を受け止めるほどの耐力がなく、小さな層間変形角で先行してせん断破壊するため主構造の耐力と合算ができません。

そこで、コア壁の周囲にクリアランスを設け、主構造との間を水平エネルギー吸収部材で連結するコア壁連結制振構造としました。

連結部材はヒューズとして機能しコア壁の能力を超える入力をカットするとともに、主構造が最大耐力に達する変形角までコア壁の耐力を保持しながら振動エネルギーを吸収します3)。

【図11】にHPシェル壁と水平連結部材の施工状況を、【図12】に竣工後の内観を示しています。

【図4】に示したシステムほど完全な損傷配分機能は期待できませんが、終局時の層崩壊を多少は制御できそうです。

【図11】1階HPシェル壁(右)と水平エネルギー吸収部材

※クリックで大きな画像が開きます

【図12】地球生命研究棟内観(左:アゴラ、右:レクチャーホール、写真:鈴木淳平)

※クリックで大きな画像が開きます

* * * * *

以上、これまで6回にわたり紹介してきましたように、建物に入力される地震エネルギーの安定した処理を計画的に行うことによって、さまざまな構造デザインの可能性があることがわかっていただけたかと思います。

これらの考え方は海外にも紹介され、適用への検討も始まっています【図13】。

【図13】イスタンブール工科大学における制振外郭補強の実験

※クリックで大きな画像が開きます

是非本サイトをご覧の皆様もそれぞれの工夫を行うことで「華麗でタフな」構造デザインに挑戦してみていただけると幸いです。

6回にわたりお付き合いいただき、大変ありがとうございました。

参考文献

- 1)

- G.Deierlein, X.Ma, M.Eatherton, J.Hajjar, H.Krawinkler, T.Takeuchi, K.Kasai, M.Midorikawa : Earthquake Resilient Steel Braced Frames with Controlled Rocking and Energy Dissipating Fuses, EUROSTEEL 2011 (Budapest), 2011.8

- 2)

- T.Takeuchi, X.Chen, R.Matsui : Seismic performance of controlled spine frames with energy-dissipating members, Journal of Constructional Steel Research, Vol.115, pp.51-65, 2015.11

- 3)

- 竹内徹,廣重圭一,前原航,柴田恵実,塚本由晴,能作文徳 : コア壁と柔架構を制振部材で連結した低層建物の構造設計,日本建築学会技術報告集,2016.9