竹内 徹

(たけうち とおる

/ Toru Takeuchi)

東京工業大学教授

東京工業大学/竹内徹研究室HP

http://www.arch.titech.ac.jp/Takeuti_Lab/

< 略 歴 >

| 1982 |

東京工業大学工学部建築学科卒 |

| 1984 |

同大学院 社会開発工学専攻修了 |

1984

|

2002 |

新日本製鉄株式会社建築事業部 |

1990

|

1992 |

英国Ove Arup&Partners London派遣勤務 |

2003

|

2006 |

東京工業大学建築学専攻 助教授 |

2007

| |

同 教授 |

< 専 門 >

建築構造設計・鋼構造・免震/制振構造・空間構造

博士(工学)、技術士(建設)、建築構造士、一級建築士

< 受 賞 >

| 2000 |

日本建築構造技術者協会賞 |

| 2006 |

日本構造デザイン賞 |

| 2006 |

IASS Tuboi Award |

| 2011 |

日本建築学会賞(論文) |

< 著 書( 共 著 )>

力学・素材・構造デザイン、建築技術

http://www.k-gijutsu.co.jp/products/detail.php?product_id=731

都市構造物の損害低減技術、朝倉書店

http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-26526-2/

鉄骨置屋根構造の耐震診断・改修の考え方、技報堂出版

http://www.gihodobooks.jp/book/2584-8.html

構造デザインマップ東京、

綜合資格

http://www.amazon.co.jp/dp/4864171211

第4回:統合ファサードエンジニアリング

前回は「エネルギー吸収型外郭構造」の概念と具体的な適用例、応答評価方法について紹介しました。

第2回では耐震要素を外郭に配置することで、用途変更に対応できる建築計画の可能性を述べましたが、建築デザイン的にはどうでしょうか。

建物の外壁面(ファサード)は外郭構造が配置される場所であると同時に、建築の外観デザインを決定し建物の熱・光環境を制御する重要な場所でもあります。

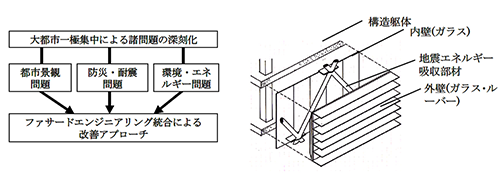

そこで、「建築デザイン」「耐震性能」「環境性能」を統合してファサード設計を行うことを考えます。

これを「統合ファサードエンジニアリング1)」と呼びます(【図1】)。

【図1】ファサードエンジニアリングの統合1)

※クリックで大きな画像が開きます

優れた統合ファサードの設計には、建築デザイナー、構造エンジニア、環境エンジニアの密な協力が不可欠です。

では統合ファサードエンジニアリングを用いて建物を改修した事例について紹介しましょう。

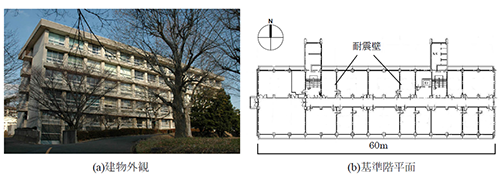

【図2】は東京工業大学に1967年に建設された「緑が丘1号館」(地上5階地下1階)です。

1971年の建築基準法改正前の建物であり柱に十分なせん断補強筋が配置されておらず、耐震指標Is値は桁行方向で殆どすべての階で要求値Iso=0.7を下回り、最低値0.26の2階では層崩壊を生ずる危険性がありました(【図3】)。

【図2】東京工業大学緑が丘1号館(改修前)

※クリックで大きな画像が開きます

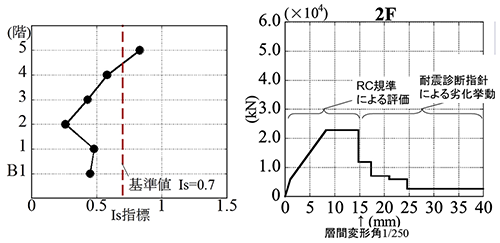

【図3】改修前の耐震性能(2階桁行方向)

※クリックで大きな画像が開きます

本建物2階桁行方向の荷重-変形関係を【図3】右側に示します。

小さな層間変形角でまずひび割れによる剛性低下を生じ、層間変形角1/500程度で終局耐力に達し、層間変形角1/250程度より柱や雑壁がせん断破壊し耐力が劣化していくと評価されます。

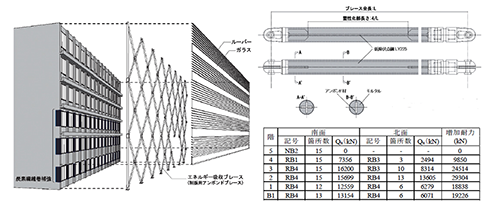

本建物に対し、エネルギー吸収型外郭構造と環境制御型スキン(ルーバー+ガラス)を組み合わせた統合ファサードを付加し改修することを考えます。

改修工事は研究室居付きのまま施工しなければなりませんが、夏期休業中の施工が可能な低層階は独立柱を炭素繊維で巻立て補強してせん断破壊を防止し、不足している水平耐力をエネルギー吸収ブレース(低降伏点鋼座屈拘束ブレース)で補います。

主架構の損傷を避けるため、レベル2相当の地震入力に対し最大層間変形角を1/250以下に抑えることを目標とします。

【図4】耐震改修方針

※クリックで大きな画像が開きます

必要耐力を補うために2階に付加されるエネルギー吸収ブレース水平耐力は計約29,000kNで、既存耐力の約1.26倍となります。

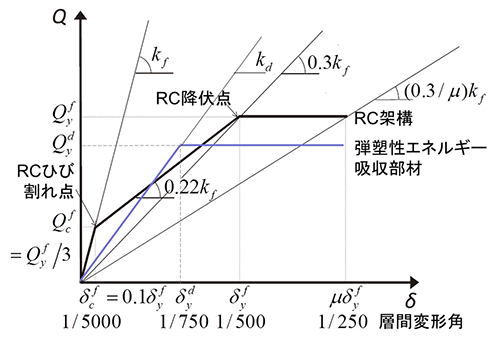

RC主架構およびエネルギー吸収ブレースの復元力特性図5のように設定すると、エネルギー吸収ブレースとRC主架構の初期剛性比は$\small k_d/k_f = 1.26\times 3/5000\times 750 = 0.57$、接合部等の影響を考慮して$\small k_d/k_f = 0.5$程度と評価できます。

この値を使って、前回と同じ考え方でエネルギー吸収ブレースによる付加減衰定数を計算してみましょう。

【図5】架構の水平荷重-変形関係

※クリックで大きな画像が開きます

文献2)、3)より層間変形角1/250時のエネルギー吸収ブレース付RC骨組の等価減衰定数は下式において$\small \mu =2$、$\small \mu _c=0.1$、$\small \mu _d=3$、$\small p=0.3$、$\small \lambda =0.4$、$\small R=0.6$、$\small h_0=0.03$、$\small k_d/k_f=0.5$として、

$$\small h_{eq} = h_0+\frac{\frac{2}{\mu_d} \left( 1-\frac{1}{\mu_d} \right) \frac{k_d}{k_f}+p \cdot \frac{p \mu + \mu_c-p \mu^\lambda \left( 1+ \mu_c \right) }{p \mu + \mu_c}}{\pi \left( \frac{k_d}{\mu_dk_f}+p \right)} \cdot R \approx 0.03+ \frac{4 \frac{k_d}{k_f}+1}{16 \left( \frac{k_d}{k_f}+0.9 \right)} = 0.164 \left( 16.4\% \right)$$

と評価することができます。

この等価減衰定数と$\small \mu \delta ^f_y$時の割線剛性$\small \left( 0.3/ \mu \right) k_f=0.15k_f$を用いた固有周期を用いて、設計用応答スペクトルより最大応答を求め、目標層間変形角以下となっていることを確認することで$\small k_d/k_f$の値を決定できます。

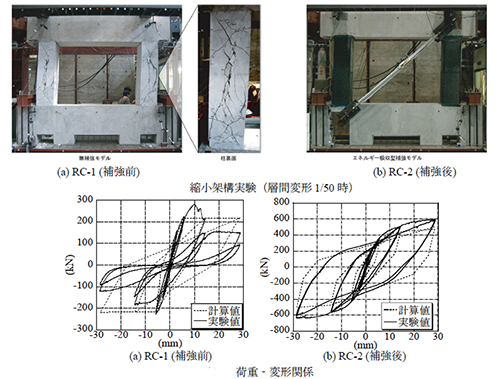

【図6】は本建物の2階の柱を同じ配筋で制作した縮小架構の繰り返し載荷実験の様子です。

補強前の骨組は層間変形角1/250(15mm)で劣化が始まり、【図3】で仮定した通りの復元力特性を示しています。

一方、柱を炭素繊維で巻き立て、ブレースを付加した骨組は層間変形角1/50でも安定した復元力特性を示します。

この囲われた面積の差がエネルギー吸収性能となります。

【図6】縮小架構実験(改修前・改修後)

※クリックで大きな画像が開きます

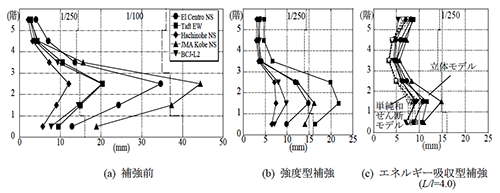

得られた復元力特性を用いて時刻歴応答解析により求めた最大水平変形を【図7】に示します。

補強前は2階が層間変形角1/100を超えて層崩壊の危険性があり、通常の強度型ブレース補強でもブレース座屈に伴う劣化により層間変形角が1/250を超える場合がありますが、エネルギー吸収型の補強ではすべての階で層間変形角1/250以下で設計ができていることがわかります。

これにより大地震時にも継続使用が期待できる耐震改修ができたと考えられます。

【図7】改修前後の地震応答(レベル2相当)

※クリックで大きな画像が開きます

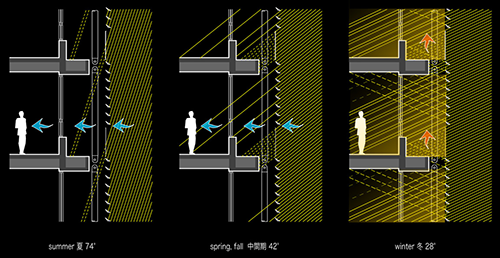

では、新しいファサードによる環境性能を見てみましょう。

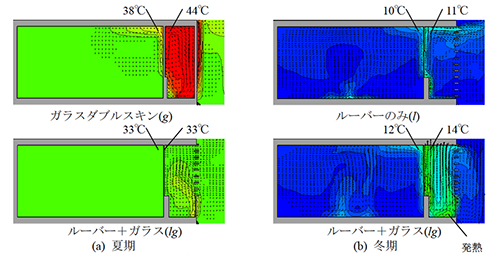

エネルギー吸収ブレースを支持材として取り付けられた外付けルーバー+ガラスは通気性のある外壁となり、元の窓と「ハーフ・ダブルスキン」を構成しています。

ハーフ・ダブルスキンは夏は日射を遮蔽し、中間期は自然風を取り入れます。冬は日差しを部屋内に導き入れ、ライトシェルフとなって天井を照らすとともに下部のガラスを通した日射が庇で発熱します。

CFD解析による正午の温度評価を【図9】に示します。

欧州で多用されるガラスのダブルスキンが冬を旨としたシステムであるのに対し、本システムは夏を旨としたシステムです。

外ルーバーは夏の気温を下げるのに効果的で、ガラスは冬の温度を上げるのに寄与していることがわかります。

【図8】環境コンセプト(提供:東工大安田幸一研究室)

※クリックで大きな画像が開きます

【図9】熱環境解析結果

※クリックで大きな画像が開きます

改修後の緑が丘1号館の外観を【図10】に示します。

建物外観は一新され、統合ファサードがデザイン上も有効に機能することがわかっていただけるかと思います。

【図10】緑が丘1号館外観(改修後)

※クリックで大きな画像が開きます

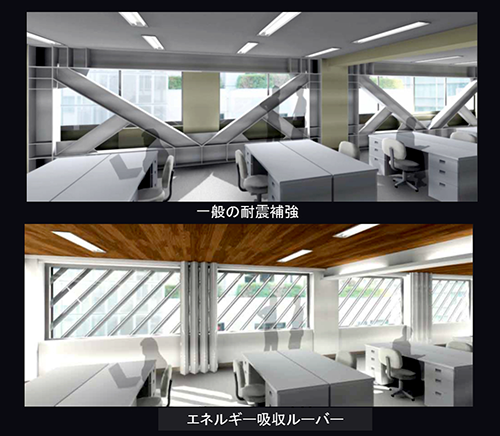

同様の考え方を応用し、日射を制御する斜めルーバー自身をエネルギー吸収ブレースで構成することも可能です。

【図11,12】にエネルギー吸収ルーバーの概念および事例を示します。

【図11】エネルギー吸収ルーバー

※クリックで大きな画像が開きます

【図12】エネルギー吸収ルーバー設置例

※クリックで大きな画像が開きます

このようにエネルギー吸収型外郭架構の概念に環境設計や外観デザインを取り入れた「統合ファサードエンジニアリング」にはさまざまな展開が期待できます。

次回は少し観点を変え、さまざまな形態を有する空間構造への「エネルギーの構造デザイン」について紹介したいと思います。

参考文献

- 1)

- 竹内徹, 小谷野一尚, 安田幸一, 湯浅和博, 岩田衛:ファサードエンジニアリングの統合に関する研究-統合ファサードの提案および性能評価-, 日本建築学会環境系論文集, No.601, pp.81-88 2006.3

- 2)

- 蒲武川, 笠井和彦:弾塑性ダンパーを用いた多層RC構造の地震応答制 御設計法, 日本建築学会構造系論文集, Vol.78, No.685, pp.461-470, 2013.3

- 3)

- 藤下和浩, スッチュ・ファーティフ, 松井良太, 竹内徹:損傷配分に着目したトルコにおける多層RC建物の制振改修, 日本建築学会構造系論文集, Vol.79, No.699, pp.661-669, 2014.5

>> 「第5回:空間構造の応答制御」