第6回 伝え率先し耐震化促す

伝え率先し耐震化を促す

政府の地震調査委員会の発表によりますと、今世紀前半に、宮城県沖地震、東海・東南海・南海地震、首都直下地震が、非常に高い確率で発生すると言われています。

これらの地震による経済被害は、国家予算の何倍にもなります。

このため、政府は2005年に、東海地震と東南海・南海地震を対象として、今後十年で地震被害を半減することを目指した地震防災戦略を策定しました。

さらに、これを実現するために、耐震化率90%を目標に掲げました。

そして、耐震改修促進法を改正して都道府県や市町村で耐震改修促進計画を作ったり、災害被害を軽減する国民運動などを進めることになりました。

ですが、地震防災戦略を策定して4年が経過しましたが、建物の耐震化は遅々として進んでいないのが現状です。

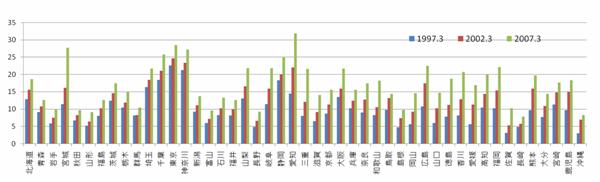

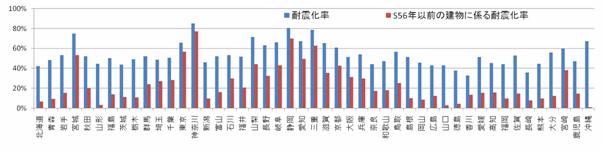

図は、地震保険の世帯別加入率と公立小中学校建物の耐震化率を、都道府県で比較してみたものです。

地震保険の加入率は市民の意識レベルを、小中学校の耐震化率は行政の取り組み度合いを示していると思います。

図を見る限り、地域間による意識の差がとても大きいようです。

市民の意識と行政の取り組みは鶏と卵の関係だと思いますが、両者の相関が極めて高く、相乗効果が大きいことが分かります。

|

|

世帯別地震保険加入率の都道府県比較

|

|

|

公立小中学校の耐震化率

|

建築構造技術者は、自ら蓄えた知識や技術を使って、市民を地震から守るために安全な建物を設計する努力を日夜しています。

ですが、中には、家具止めすらしていない人がいるのも事実です。

紺屋の白袴、医者の不養生、とも言うべき状況にあるようです。

地震の怖さを一番良く知っている建築構造技術者がまずは率先市民にならなければ、市民一人一人を具体的な防災行動に誘導することなどできるはずがありません。

来るべき巨大地震が私たちのまちを襲う前に、私たちの国の建物の殆どを耐震化しておかなければ、我が国は大変なことになります。

そのことに対する危機感の共有もなかなか進んでいません。

今回は、私の周辺での耐震化のための活動事例を紹介しながら、どのようにすれば市民を具体的な耐震化行動に誘導できるのか、一緒に考えてみたいと思います。

「人」が耐震まちづくり活動を支え市民の自発的活動を誘導する

耐震化が進んでいない地域には共通点があるように思います。

耐震化の推進制度はあっても、行政担当者の「思い」が十分ではない地域では、耐震化の進捗状況は芳しくはありません。

当たり前のことですが、耐震化を推進している行政担当者や、耐震診断や耐震改修を行っている建築士の自宅の備えが十分でなければ、日ごろの耐震化活動も形式的になります。

耐震化が進んでいる地域では、必ず、地域を守りたいと「本気」になっているキーパーソンがいます。

キーパーソンの思いと行政の施策とが結びついた地域では、地域ぐるみの耐震化運動が始まっています。

特に、キーパーソンの中に建築構造技術者がいると、素晴らしい成果がでています。

耐震化の主役は市民一人一人です。

市民が耐震化行動を始めるには、市民が地震の危険度を実感し、耐震化の必要性を心から納得した上で、耐震化の問題をわがことと思って、耐震化行動を決断する必要があります。

住民に耐震化を自発的に始めてもらうには幾つかの秘訣があるように感じています。

私が、色々な活動をしてきた中で、耐震化を進める上で大事だと思った事柄について、以下に列記してみます。

1) 専門家は範を示す率先市民に

地震防災や耐震工学の専門家、建築士、行政担当者などが率先市民として耐震化や家具固定の範を示すことがあらゆることの基本だと思います。

東海地域では、耐震化を促すローラー作戦をいろいろな地域で実施してきていますが、思いを持った建築士や行政マンが、町内会長さんと一緒に戸別訪問すると、非常に高い確率で耐震診断の申込みをしてもらえることが分かってきました。

2) 媒介者を介した双方向コミュニケーション

あらゆる市民の方々に耐震化の大事さを分かってもらうには、建築士の数は余りに少ないと思います。

市民と専門家の間を媒介してくれるメディアや市民活動家・教育者の役割が、耐震化の啓発では大事だと思います。

媒介役を務めてくれる人たちの意識が高くなり、専門家・媒介者・住民との間での双方向コミュニケーションの場を作ることができれば、良い結果が現れるはずです。

私たち、建築構造技術者は、誰でもがわかる言葉で、外の世界とつながっていくことが大事なようです。

3) 地域・学校・職場からの家庭へのアプローチ

耐震化を進めるには、それぞれの家庭で、耐震化の決断をしていただく必要があります。

とはいえ、一軒一軒の家庭を直接訪問して啓発することはなかなかできません。

そこで、家族の構成員が所属している地域や、学校、職場などを介して、啓発をすることが効果的です。

このためには、防災まちづくり活動など、地域ぐるみの防災活動の活性化や、学校での防災教育の充実や学校の先生方の意識啓発、職場での企業防災活動などが大事になります。

これらが、家庭の意識を変える原動力となります。

4) 学校での防災活動の活性化

学校での防災活動は、教員、特に学校長の意識が鍵を握っています。

たとえば、学校での宿題として、子供部屋の家具固定状況を調査する課題を出すだけで、家庭での安全対策が抜本的に進むと思います。

親の防災行動には、子供の一言が効くようです。

また、学校の耐震化工事に合わせてPTA の啓発活動をすればさらに効果的でしょう。

小学校は避難所になりますし、地域社会の中心でもあります。

学校を介して防災教育を実施すれば、地域活動もうまくいくように思います。

今の子供たちは、大人になって子育てをしている時期に大きな地震に見舞われる可能性が高いです。

この子供たちに、逞しく生きる力を授け、地震災害の怖さや、耐震化などの災害軽減策を伝えておくことは今の大人の責任です。

愛知県では、建築局や教育委員会、NPO法人の方たちが協力して、小中学生向けの耐震化教育のテキスト作りをしたり、建築士の皆さんに教師役になってもらうために、青少年耐震まちづくり講師養成講座を始めたりしています。

5) 地域特性に応じた地域のキーパーソン捜し

地域特性に応じて、地域への愛着や思いを持ったキーパーソンを探すことが大事です。

都会と田舎とでは、地域が動やすいきっかけ作りの方法は異なっているようで、都会では若者を中心としたボランティア的活動が、田舎では既存の地域組織を活用した活動が効果的なように感じます。

6) 住民の防災行動を支援する応援団作り

耐震化を進めるには、人の力が大きいと思います。

耐震化の必要性を説いて、耐震化の決断を一押ししてくれる人や、耐震化を決断した後に専門的なことについて相談に乗ってくれる信頼できる建築士がいると、うまく進むようです。

このような応援団がいれば、地域での自主的な耐震化活動も進めやすくなります。

説得役や啓発役には地域の防災リーダーが、耐震化の相談役にはボランティアマインドを持った建築士が大きな役割を果たしてくれます。

私の周辺でも、防災リーダー、災害ボランティアコーディネータ、防災まちづくりアドバイザー、耐震化アドバイザーなどが、たくさん育ってきました。

とくに耐震化アドバイザーは、シルバー世代の建築士を中心に、地域での耐震化相談や、地域ぐるみの耐震化活動に大きな貢献をしてくれています。

7) 活動を支える地域での組織作り

耐震化の取り組みを継続的に続けるには、その活動を支える組織作りも必要となります。

耐震化を推進する地域ぐるみの組織ができれば、市民が市町村・建築士・防災ボランティアと協働して草の根的に耐震化に取り組むことができます。

このような組織ができると、ボトムアップ的活動とトップダウン的活動の相乗効果が期待できます。

私の周辺でも、幾つかの地域で、市民・専門家・行政・ボランティアが協働した耐震化を推進する協議会ができはじめています。

その際に、上に述べた耐震化アドバイザーの皆さんが多いに活躍してくれています。

地域の大学の研究者や建築士などを巻き込んでいくことで、地域の活動もより力強くなると思います。

8) できることから始め最終的に耐震化を達成

最初の一歩目のハードルを低くし、簡単にできること、楽しいことから始めることで達成感を感じさせ、耐震化行動にうまく誘導すると良いと思います。

家具固定や、防災グッズ作りなどは比較的簡単にできます。

ただし、最終的に耐震工事を決断してもらうことが目的ですから、その際には、地震の怖さをわがこととして実感してもらうことが不可欠でもあります。

9) 地域でのイベントを介した地域力の育成

防災に関係したイベントを地域のお祭りのように催してみると、地域の協働の力を育むことができます。

また、地域のキーパーソンのやる気を引き出すきっかけにもなります。

子供や若者にとって楽しいイベントを、地域住民が中心になって企画し、それを他地域の人間が応援することで、災害時のボランティア活動と同様の経験を積むことができます。

私たちも、手弁当スタイルで地域住民・NPOボランティアの方々と一緒に防災フェスタを色々な地域で開催してきました。

その際には、地元の建築士の方々や行政の方々も協力して下さり、耐震相談窓口も開設されています(http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/event/bousaifesta/)。

10) 楽しく無理をせず自慢話と愚痴での継続力

耐震化推進活動を継続的に行うには楽しみも必要です。

活動を中心で推進する人たちは、家庭や仕事との微妙なバランスの中で、楽しさを見つけつつ活動を継続しています。

互いに自慢話や愚痴を言いつつ、無理をせず活動の輪を広げていけると良いと思います。

災害被害を軽減するための活動というのは、やっていて気持のよいものだと思います。

家というシェルターを作ることで、自然界から人の命を守る役割を担っている構造技術者にとって、率先して参加してもよい活動ではないでしょうか。

「人」の活動を支える「物」・「場」作り

地域での防災活動の基本は「人」の「思い」と「協働=助け合い」にあります。

さらに、効果をあげるには、耐震化を進める環境作りも大事になります。

そのために、私たちも、耐震化の大事さを伝える様々な実験教材やシミュレータ、学習の場を作ってきました。

私たちは、この十年ほど、耐震化の大事さを納得してもらうために、耐震化の要点を実験により体験学習できる耐震実験教材を多数開発してきました(http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/laboFT/bururu/)。

「ぶるるのホームページ」では、2階建て建物のペーパーキットや木造建物の倒壊実験動画をパラパラ漫画にした原紙をダウンロードしたり、DVD教材を閲覧することができます。

最近では、静岡県の小規模授産所連合会が、安価な倒壊ぶるるを作ってくれました(http://www15.ocn.ne.jp/~syouju/2008bururu.htm)。

ストローとクリップを利用したストローハウスによる強さコンテストも人気があります(http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/laboFT/bururu/e-learning/strawhouse/strawhouse.html)。

また、耐震化を「わがこと」の問題と思ってもらうために、愛知県下を対象に、市民一人一人に我が家の地震危険度を知らせることができる「防災学習システム」を開発しました(http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/)。

このシステムでは、地理情報システムを利用して、地図上で自分の家の場所を選択すると、東海・東南海地震が発生した時の自宅の揺れを予測することができます。

さらに、自宅の特徴を入力すると、自宅の揺れや家具の転倒状況が動画で表示されます。

これによって、我が家の危険度を知ってもらい、耐震化や家具固定へと誘おうとしています。

さらに、このようにして予測した我が家の敷地の揺れや室内の揺れを再現する統合型地震応答体験環境「BiCURI」も作ってみました(http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/BiCURI/aboutBiCURI.html)。

この実験装置では、自分の家の揺れを、自分の部屋の室内写真映像とともに体感することができるので、地震の時の揺れをわが事として実感することができます。

さらに、家具固定をする人たち向けに、様々な家具の固定方法を紹介するとともに、家具の固定効果を動画で紹介するページも用意をしています(http://www.sharaku.nuac.nagoya-u.ac.jp/laboFT/fall_furniture/index.html)。

このような教材やシミュレータを利用しながら地域の地震危険度や地震対策方法を学べる場として、愛知県新城市に防災学習ホールがオープンしました(http://bosaihall.jp/)。

お近くに行かれたらぜひお立ち寄りください。

おわりに

これからの半世紀の間、たくさんの地震が発生すると言われています。

これらの災害被害を軽減して、子供たちにこの豊かな社会を受け継いでいくためには、本気で耐震化を進めていく必要があります。

私も耐震化の国民運動作りのために、少しでもお役に立てればと思っています。

このような防災活動の基本は「人」の思いにあると思います。

私たちの住むまちを地震によって不幸なまちにしないという思いを持ち、防災活動を率先する仲間を増やすことができれば、その活動の輪は確実に広がっていくと思います。

わたしたち建築構造技術者が、これらの活動に積極的に参加し、それぞれの地域で地震被害軽減のために頑張ることができれば、構造技術者の信頼も得ることができ、災害被害も確実に減らすことができると信じています。

ぜひ、地震被害を最小限にするために、一緒に頑張りましょう。

私は、ここ十年ほど、東海地域を中心に、地域の様々な人たちと協働して、地域ぐるみの耐震まちづくり活動や防災意識啓発に取り組んできました。

こういった活動の中で感じるのは、私たち建築構造技術者の役割は大きいということです。

今回で、このシリーズは終了です。

6回にわたり、つまらない話にお付き合いいただきどうもありがとうございました。